海のない山深い吉野から

創業1861年、平宗は江戸時代末期・文久元年、奈良は吉野上市村にて、すし・川魚・乾物の製造販売をはじめました。

今から遡ること160余年、ちょうど坂本龍馬ら幕末の志士たちが活躍していた時代です。上市は室町時代から商業地として栄えたところ。伊勢街道筋にあり、山上詣・荒野詣・伊勢詣の拠点であり、吉野川筋の奥の山里を商圏とした市場町・街道町でした。また日本三大美林の一つに数えられる吉野杉の集積地として材木市がたち、多くの買い付け人で賑わいました。

明治に入ると平宗は料理旅館を営み、鮎料理・山菜料理などを提供するようになり。その一品として江戸時代中頃より夏祭りのごちそうとして吉野の家庭で作られていた柿の葉ずしを遠来のお客様に振る舞いはじめます。

こうして、郷土の家庭料理であった柿の葉ずしが吉野の名物として商品化されていきます。

年表

江戸時代

釣瓶酢(鮎の熟れずし)を製造販売

毎年仙洞御所(京都御所内)に献上させて頂く

文久元年

平井宗八が大和国上市村(元 吉野町上市二〇八番地)において、すし・川魚・乾物等の製造販売、「平宗」を創業

「平宗」の屋号は、この平井宗八の名より名付けられた

明治三十五年

「料理旅館平宗」を創業

上市本店の前にて祭の様子

明治四十四年

近鉄六田駅構内で駅弁を販売、駅前に「平宗便利店」として売店を開く

平宗の「小売販売」のはじまり

大正末期

北村様(株式会社北村林業)のご厚意により現在の吉野本店に

二階は山守さんのお宿として旅館を

一階は、魚屋とすし店を建て営む

昭和初期

先々代の平井持良蔵(じろぞう)は大阪網島(玉造)の料亭「舟尾」にて料理を習得

昭和十七年

奈良県庁より鮎ずし用として米の特別配給をうける

昭和二十三年

近鉄大和上市駅前に売店を開設

昭和二十六年

鮎舟五隻、漁をする小船を一隻購入し、「吉野川の鮎狩り」(川遊び)を近鉄とタイアップして始める。

舟遊びをしている様子

昭和二十八年

材木連合会があった吉野町飯貝に「平宗別館」(料理旅館)を新築開業

昭和三十三年

吉野郡吉野町上市二〇八番地に「株式会社平宗」を設立

代表取締役に平井寿蔵が就任

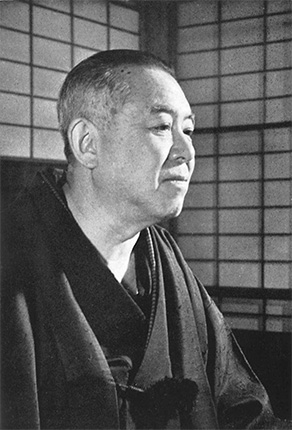

柿の葉ずしを商品化し広めた八代目平井寿蔵

昭和三十四年

伊勢湾台風で別館浸水

鮎舟四隻が流出、桜橋も流失し復旧まで休館となる

昭和三十七年

天王寺ステーションビルの開店時に出店、鮎ずしとともに柿の葉ずしも持っていき、大阪で初めて販売することに。

これが、全国に広まるきっかけとなる

昭和三十八年

近鉄特急の車内販売、橿原神宮前駅・八木駅・下市駅・あべの駅構内売店にて販売

昭和四十三年

「平宗奈良店」を開店

(奈良市今御門町二一)

奈良店改装後

昭和五十一年

上市の「平宗本店」を吉野郡吉野町飯貝に移し、「平宗別館」と共に改築「平宗本店」に

吉野本店改装後

昭和五十二年

「平宗西大寺調理センター」を開設

(奈良市二条町)

昭和五十四年

「株式会社 柿の葉ずし」を設立(奈良市今御門町三〇-一)

代表取締役に平井直之が就任

昭和五十八年

同敷地内西北に「平宗西大寺調理センター」を新築移転

昭和六十一年

先代社長 平井寿蔵死去に伴い株式会社「平宗」を「株式会社 柿の葉ずし」に統合

代表取締役に平井直之が就任

昭和六十二年

「西の京店」を新築開店

平成9年

「大和八木店」を開店

(近鉄大和八木駅北口)

平成十年

「西の京店」に本格的な和食事業として「平宗別館 倭膳たまゆら」を併設し開店

倭膳たまゆら

平成十四年

「法隆寺店」を開店

法隆寺店

平成二十年

「朱雀門店」を開店

朱雀門店

平成二十一年

「本社工場」を新築移転

本社工場

平成二十四年

「株式会社柿の葉ずし」

代表取締役に平井宗助が就任

平成二十九年

「株式会社柿の葉ずし」

代表取締役に平井孝典が就任

そして現在

令和の時代になり、これまで経験したことのないパンデミックの中、先人たちの思いを改めて見直し、原点にもどる

明治四十四年、平宗が初めて小売販売を始めた「便利館」

その想いを引き継いで「便利館」という店名で開店

創業当時の記録

忘れられない出来事

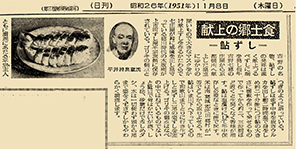

昭和26年(1951年)11月、私たち平宗にとって忘れられない出来事がありました。

昭和天皇陛下が奈良大和路を御巡幸なされた折、吉野の名物として、お食事に当店の鮎ずしを献上させて頂いたのです。

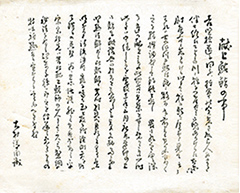

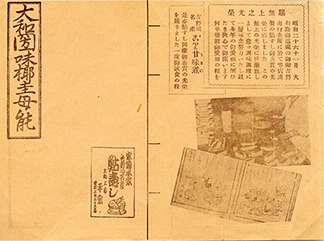

当時のパンフレットには、「賜無上之光栄」と題し、「この無上の光栄に感激致しまして愈々調味調理に一層専念努力いたし以て多年の御愛顧に酬ひたき決心で御座います」と、ほとばしる喜びがつづられています。

当時の料理人たちが、どれほど大きな感激と誇りを抱いたことか、想像に難くありません。

私どもは、ご献上差し上げた鮎ずしを「献上鮎すし」と名付けました。「献上」の二字を目にするたび胸にこみ上げるのは、先人の心意気です。

陛下が召される献上品を料理する、そのプレッシャー、そして一品にかける思いの強さは大変なものだったでしょう。この先人の心意気を忘れず、同じ思いで供するべく精進してまいります。

献上鮎ずしにまつわる記録

献上鮎ずしのこと

平宗と鮎ずしとの関わりをしるしています。

当時折に添えていたパンフレット

「賜無上之光栄」と題し、献上の際の喜びがつづられています。

昭和26年11月9日

産業経済新聞

昭和26年11月3日

朝日新聞

昭和26年11月8日

大阪毎日新聞

「平宗」の屋号の由来

創業家 平井家の「宗助」

『平宗』の創業家である平井家の過去帳には、「宗八」(1747生)が一番古い記述として残っています。そして次に、「宗助」(1818生)が登場し、彼が文久元年(1861年)に『平宗』を創業したと伝えられています。

疫病に苦しんでいる村人を救った太平山の「宗助」

献上鮎ずしにまつわる記録

また、鎌倉時代頃、栃木県の太平山から「宗助」という人物が上北山村にやってきて、河合や西原といった村の発展に大きく寄与したという伝説があります。

地元では彼の事を「大平宗助さん」とか「平井宗助さん」(栃木県の太平山は平井町にある)、また「平宗さん」と呼んで今でもお祀りをしています。

太平山神社の小林宮司によると、栃木の太平山は古くから信仰されていた山で天皇陛下の御加護も篤く、そこには学校のようなものがあり、医術、農林水産業の技術、土木工事、薬草、発酵などの食品加工技術など様々な事を教えていたそうです。ここで多くの事を学んだ「宗助」は太平山の使いとして京都へ度々往来し、その道中、河合村で疫病に苦しんでいる村人に出くわします。彼は太平山で学んだ力でそれを鎮め、村人たちに請われここで住まう事を決心します。そして、その後も、薬草として使っていた柿(の葉)や琵琶(の葉)を沢山植え、薬や食品としての使い方を教えたほか、急峻な地での宅地づくり、谷間の耕作地づくり、石積みの知恵や土木技術、杉の植林技術など、太平山で学んだ事を村人に教え河合村の基盤を築きました。

太平宗助さんを祀る祠

八坂神社の本殿

また、宗助が魔物を退治したお話「鍋割れ塚」も上北山村の伝説として残っております。

今でも、太平山の祠が河合の八坂神社と西原に大切にお祀されており、春と秋のお祭りでは、八阪神社の本殿で祭祀が執り行われた後、神主と参列者全員で大平宗助が祀られている祠にお参りするのが慣習になっています。上北山村にある景徳寺でも「河合弓引き行事」として今も彼の功績を伝承しています。

『平宗』の屋号の由来とされる「大平宗助」を誇りに思うと同時に、

長きにわたり受け継がれてきたこの屋号のもと、先人の偉業に恥じぬよう精進していく次第です。

八坂神社の本殿

太平宗助さんを祀る祠

鮎ずしのこと

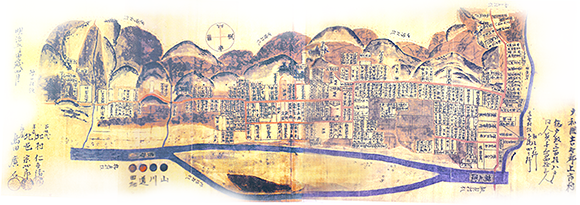

平宗という屋号で創業する前、大和上市の平井家は鮎ずし(ナレずし)を調製し京都御所内の仙洞御所に献上していました。

奈良・吉野川の桜の花びらを食べて育ったという天然の鮎は格別の味とされ、当時、吉野の村々より毎年、鮎ずしとなって御所に献上されていました。これは「釣瓶ずし」と呼ばれ、浄瑠璃『義経千本桜』にも登場する有名なものです。

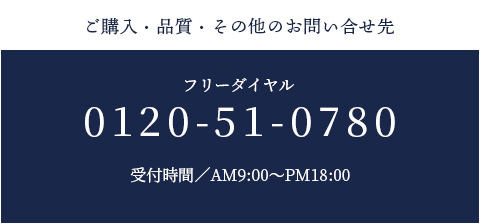

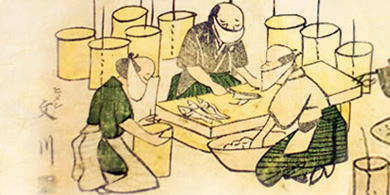

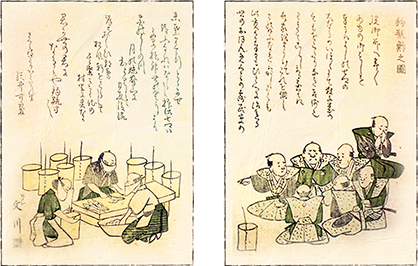

鮎ずしにまつわる版画

(右)七郷の庄屋さんが7人裃をつけて何やら相談しています。

この版画にあるように鮎のつけ桶が井戸の釣瓶に似ていたことから鮎ずしのことを吉野では釣瓶ずしと呼んでいました。

義経千本桜 すしやの段

「すしや娘おさと 実は

よしつね娘ひな鳥」

尾上 松助

「弥助」

坂東 三津五郎

「いがみの権太」

尾上 菊五郎

義経千本桜 すしやの段

中村扇雀時代の

4代目 坂田 藤十郎

義経千本桜』は吉野が舞台となった義太夫狂言三大傑作の一つで、「すしや」の段には「いがみの権太」という人物が登場します。

この舞台となったすしやは、下市で「釣瓶(鮎)ずし」つまり鮎のなれずしの商いをしており、実はこの作品のモデルとなったお店が今もご商売を続けておられます。〈下市にある弥助ずし(宅田)さんです。〉なれずしは桶売りなので、物語のすしやには、にぎりずしやカウンター、お客も無く、「へいらっしゃい」という威勢のいいかけ声も聞こえませんが、吉野とすしの長い歴史をしのばせてくれれます。

肝心のストーリーは、すしやにかくまわれた平維盛の詮議を軸として展開し、最後には親不孝者の親孝行が仇となり、権太が死んでゆく何とも切ないお話で、その中で、釣瓶ずしの桶はお金を隠したり、生首を入れたりと、ストーリーのキーになるアイテムになっています。

谷崎潤一郎と柿の葉ずし

谷崎潤一郎は、著書『陰翳礼讃』の一節に柿の葉ずしのことを記しています。

昭和の初期に、日本古来の影と光の文化が西洋文明の浸食によって危機に瀕していると警鐘を鳴らすとともに、日本の山里の伝統文化にも触れ、柿の葉ずしのことを江戸前とは別格のすしで、物資に乏しいにも関わらずなんと贅沢な物を山里の者たちは食べているのかと評しました。彼自身も自宅に柿の葉と新巻鮭を取り寄せ、夏場は鮭の柿の葉ずしばかりを好んで食べていたと言われています。

また、平宗とご縁のある宿「櫻花壇」に逗留して、名作『吉野葛』を執筆しました。執筆中、吉野の魅力に取り憑かれ、いろいろなところを廻っています。

谷崎潤一郎『陰翳礼讃』中公文庫『陰翳礼讃 改版』(中央公論社)より